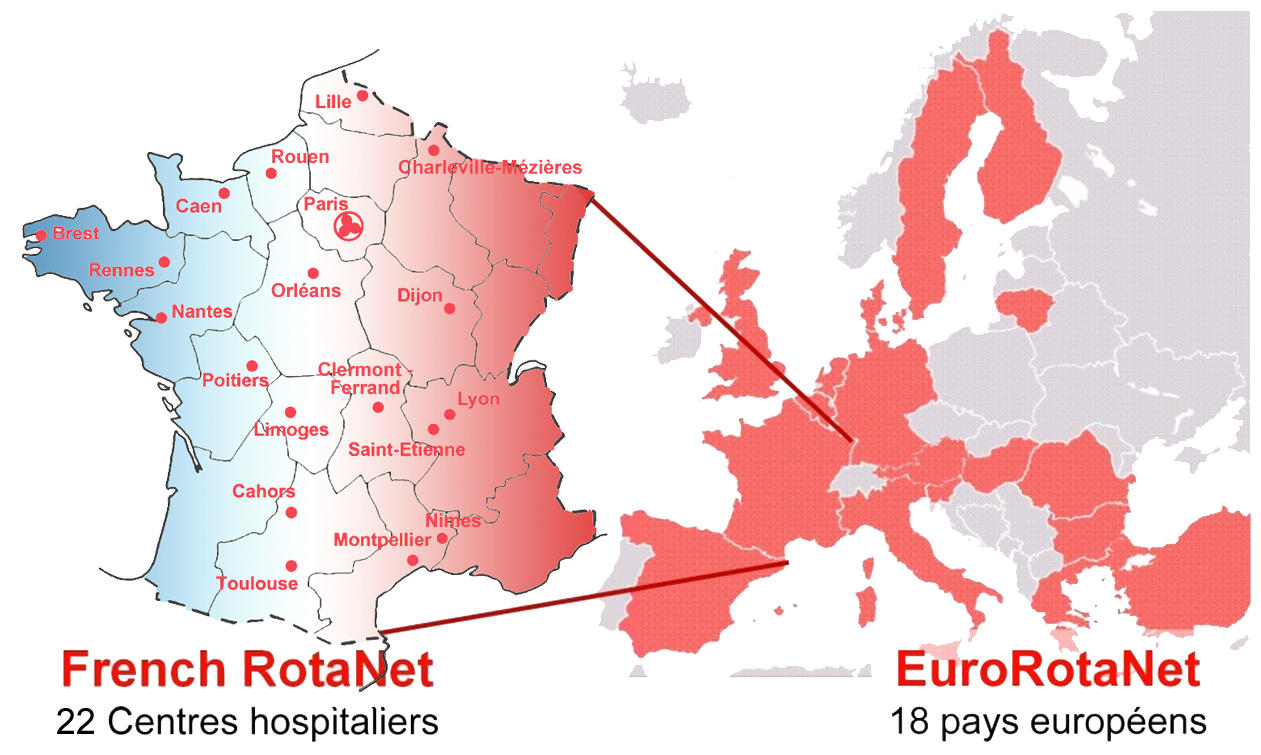

Historiquement, une surveillance moléculaire des souches de rotavirus en milieu pédiatrique avait été mise en place en prévision de la prochaine disponibilité de vaccins contre rotavirus. Depuis 2004 et surtout l’hiver 2006 nous avons développé un réseau de surveillance épidémiologique et moléculaire des rotavirus comprenant de nombreux CHU et CH répartis sur le territoire. Ce réseau national est connecté à un plus large réseau européen, le réseau EuroRotaNet.

La recommandation de la vaccination contre rotavirus, suspendue en 2015, a été de réintroduite dans le calendrier vaccinal par la HAS le 23 juin 2022. Les deux vaccins oraux historiques, Rotarix (GSK) et Rotateq (MSD France) qui avaient reçu l’AMM en 2006, sont désormais inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables à 65% depuis fin 2022. Par conséquent, leurs utilisations, jusqu’ici quasi confidentielles avec une couverture <5% en France, pourraient désormais croître rapidement dans les prochaines années. Dans sa stratégie vaccinale, la HAS recommande tout particulièrement « la poursuite de la surveillance des souches, cruciale pour documenter une éventuelle évolution de la prévalence des souches associées suite à l’introduction de la vaccination contre les infections à rotavirus ». Ce réseau s’inscrit résolument dans ces objectifs.

Les données de SpF montrent que 31% des enfants nés en 2023 ont reçu une vaccination contre rotavirus.

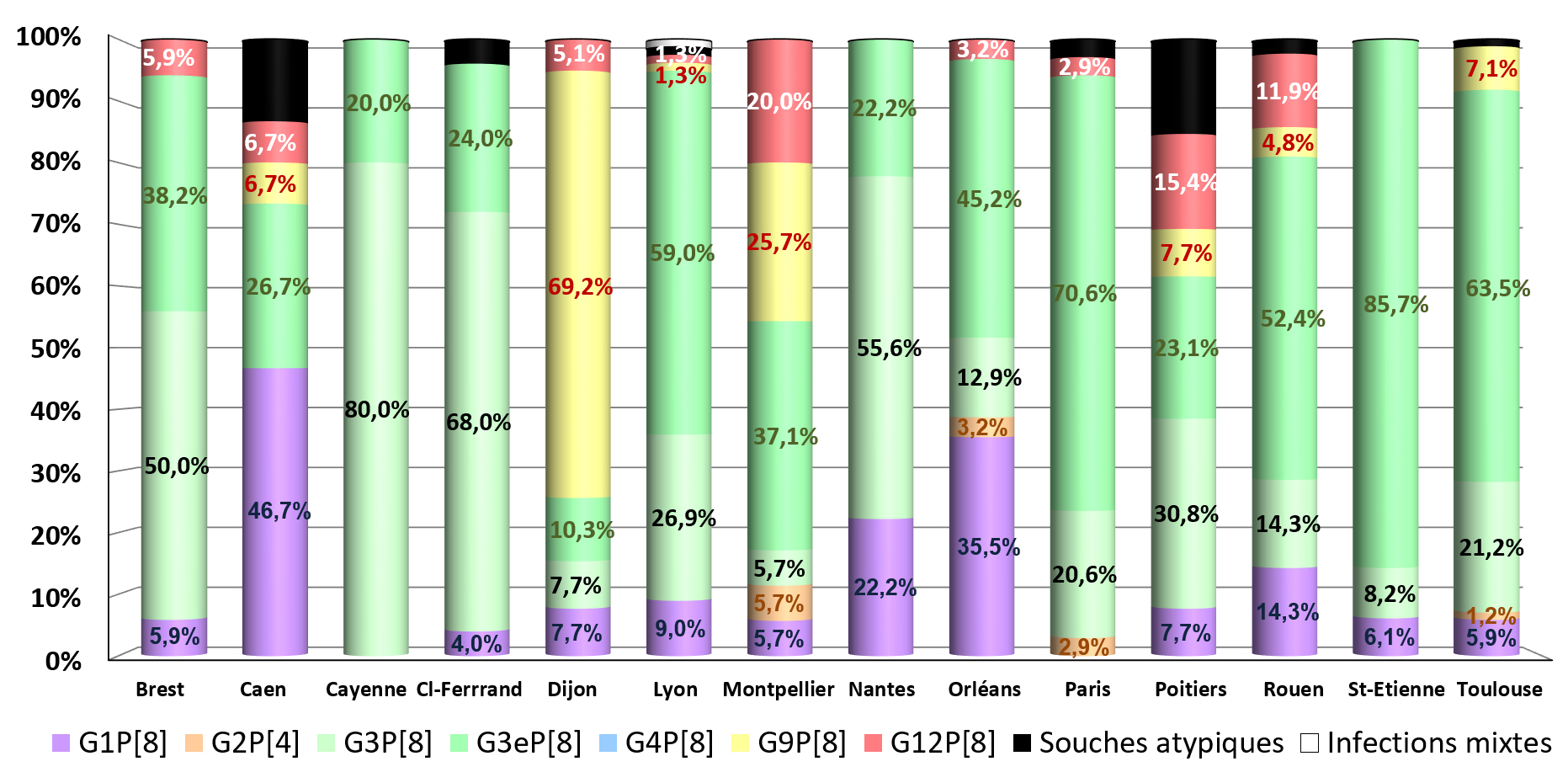

Vingt et un centres participent à cette étude depuis 2006 et 13 centres ont pu envoyer des prélèvements pour la saison 2022-2023 : Brest, Caen, Cayenne, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris, Poitiers, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse.

Au total, 13.090 prélèvements de rotavirus ont été caractérisésentre 2006 et 2023 dont 549 prélèvements pour la saison 2022-23.

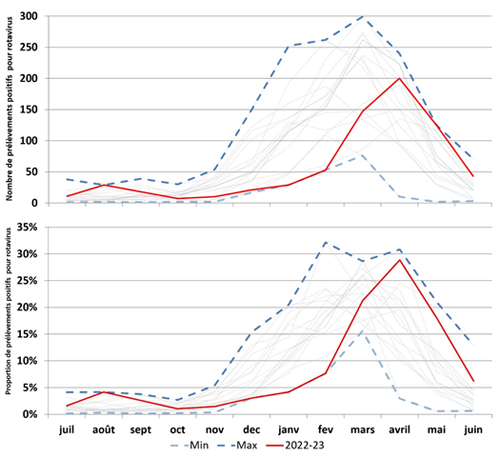

Les infections à rotavirus sont saisonnières et surviennent durant les mois d’hiver. Au niveau européen, nos études avec le réseau EuroRotaNet montrent un gradient Sud-Nord et Ouest-Est avec un pic d’infections plus précoce en Espagne (décembre à février) et plus tardif (avril-mai) dans les pays du nord et de l’est de l’Europe. En France, le pic d’infections de la saison 2022-23 était plutôt tardif avec une circulation virale lentement ascendante avant de s’accélérer pour atteindre un pic entre mars et mai évoquant la saison 2020-21.

Globalement, il y a peu de différence d’une année à l’autre puisque le pic des infections a lieu en mars pour 9 (52,9%) saisons de 2006 à 2023, en février pour 4 (23,5%) saisons en 2007-08, 2016-17, 2019-20 et 2021-22, et en avril pour 4 (23,5%) saisons en 2006-07, 2018-19, 2020-21 et 2022-23. Les mois les plus importants sont février-mars-avril pour 9 saisons (2006-07, 2009-10, de 2011-12 à 2015-16, 2017-18 et 2018-19), janvier-février-mars pour 6 saisons (2007-08, 2008-09, 2010-11, 2016-17, 2019-20 et 2021-22). En revanche, les mois les plus importants sont mars-avril-mai pour 2 saisons (2020-21 et 2022-23) ce qui est plus tardif que ce qu’il a été observé depuis 2006.

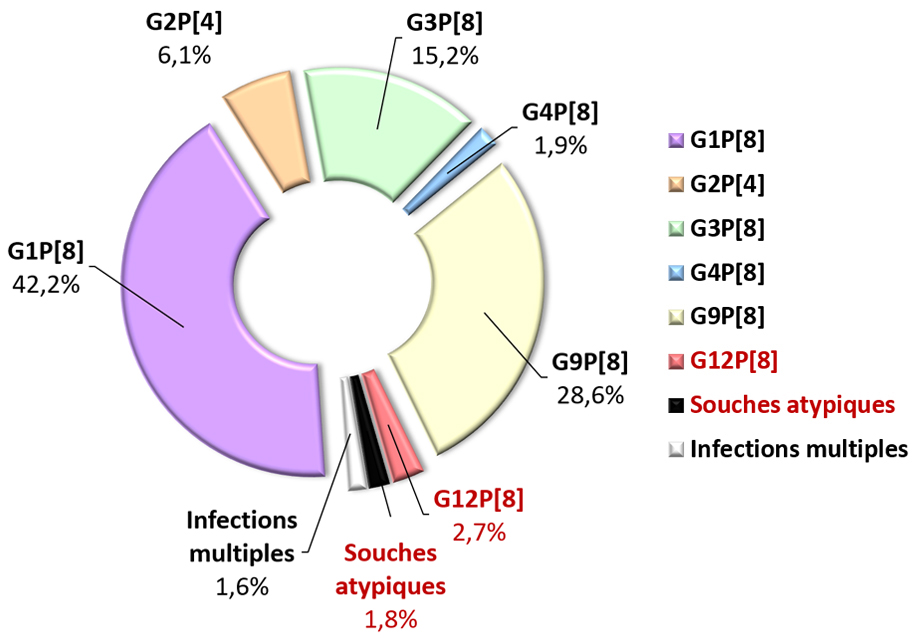

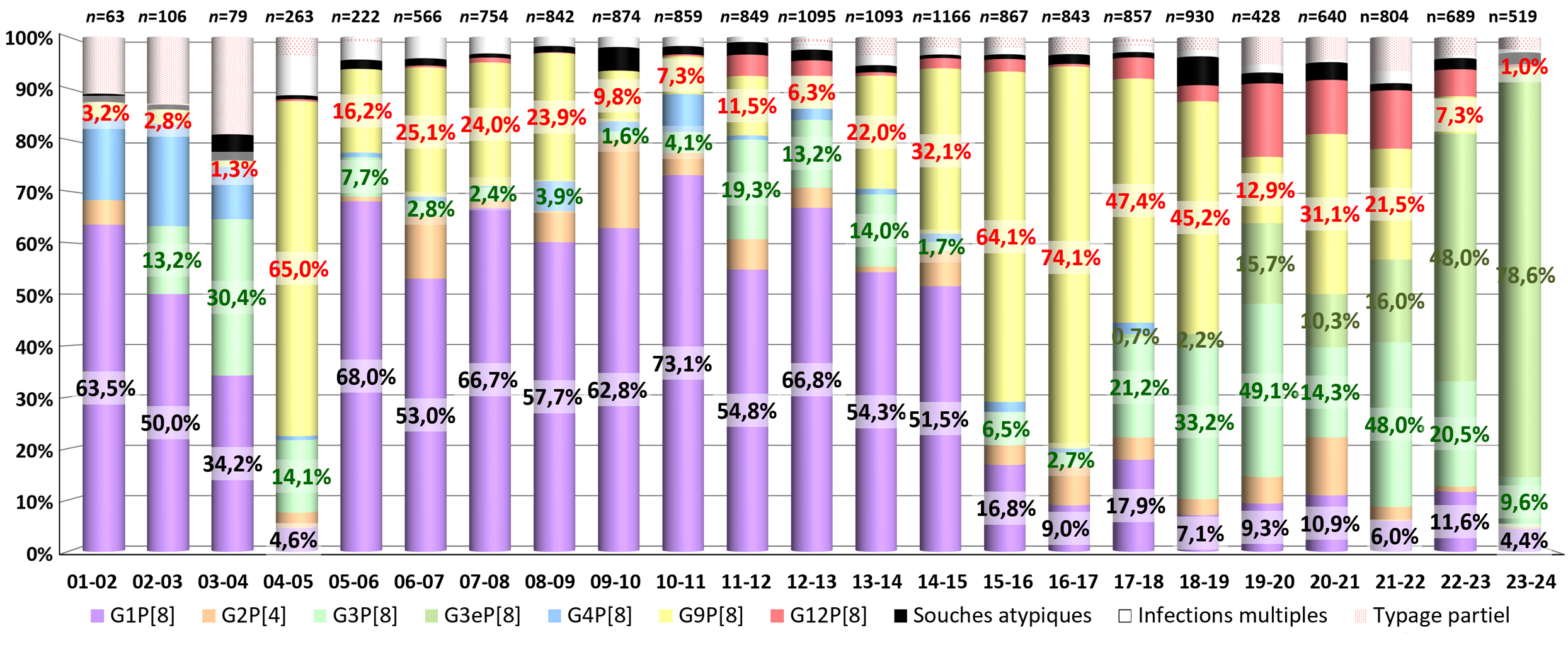

Le recueil des prélèvements sur l’ensemble des saisons 2006-2007 à 2022-2023 est de 13090 souches de rotavirus totalement ou partiellement caractérisées (Tableau 8). Les quatre principales combinaisons de génotypes G/P ont été durant ces quinze années : G1P[8] (42,2%) suivie de G9P[8] (28,6%), cumulant à elles seules près des ¾ des souches détectées (70,8%), puis G3P[8] (15,2%) et G2P[4] (6,1%). Les autres combinaisons d’importance significative étaient G12P[8] (2,7%) et G4P[8] (1,9%).

Ainsi, les six combinaisons génotypiques désormais classiques (G1/G3/G4/G9/G12P[8] et G2P[4]) représentaient 96,7% des souches caractérisées. Les génotypes ou combinaisons atypiques (incluant notamment quelques associations de génotypes G et P classiques) représentent 1,8 % et les infections mixtes 1,6%.

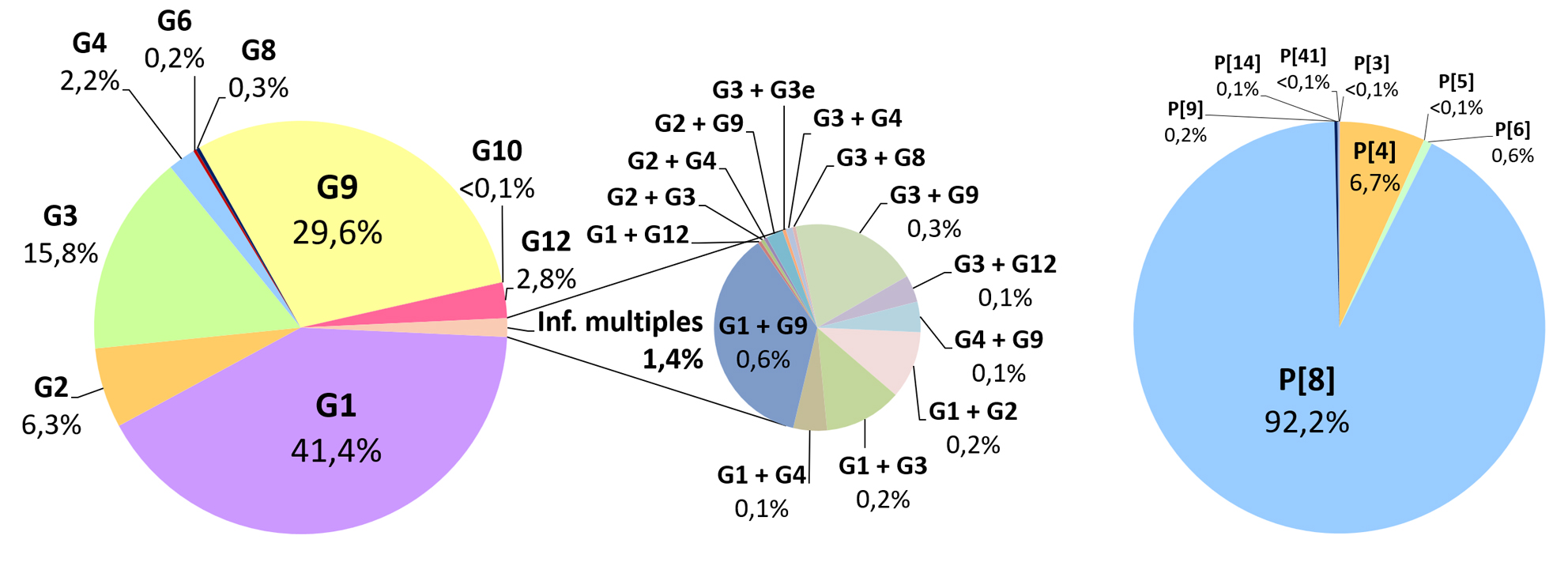

L’analyse séparée des génotypes G montre une répartition des souches semblable à celle observée pour les combinaisons G/P. Les génotypes G inhabituels détectés en France en 2022-2023 étaient limités à une souche G6 (1 souche, 0,2%). Aucun génotype G5, G8 ou G10 (souches d’origine bovine) n’a été caractérisé durant la saison 2022-2023.

Les faits marquant de cette saison 2022-2023 sont la forte circulation des rotavirus G3 avec une fréquence de 73,9% (366 souches) avec une forte proportion de rotavirus G3e (68,3%) et une fréquence globale de 50,4% (250 souches), la circulation modérée des rotavirus G1 et G9 avec des fréquences respectives de 10,8% (51 souches) et 9,9% (49 souches), et la faible circulation des rotavirus G12 avec 4,5% de détection (22 souches). Les rotavirus G2 ont atteint leur plus bas niveau de circulation depuis 17 ans avec une fréquence de seulement 1,2% (6 souches).

Les génotypes P sont peu diversifiés et très largement dominés par le génotype P[8] avec globalement 92,2% entre 2006-2023 et 97,6% en 2022-23, alors que le génotype P[4] représente globalement 6,7% entre 2006-2023 et 1,6% cette dernière saison. Ce résultat concernant le génotype P[4] sera à considérer dans le suivi des effets de la vaccination même si les dernières données montrent que les variations sont essentiellement dues à une fluctuation naturelle saisonnière.

Entre 2006 et 2023, les génotypes atypiques en France étaient représentés par P[3], P[5], P[6], P[9], P[14] et P[41] ce qui représentait 136 (1,1%) souches. Durant la saison 2022-23, nous avons détecté les génotype P[6] (3 souches) et P[9] (1 souche), soit 0,8% du total des souches caractérisées.

La constance et l’hégémonie de la prévalence du génotype P[8] entre 2006 et 2023 est rassurante et doit être soulignée s’agissant de l’efficacité de la vaccination puisque les deux vaccins commercialisés possèdent cette valence antigénique dans leur composition.

Variabilité géographique des génotypes de rotavirus :

Nous avions montré dans les précédents rapports qu’il existait une variabilité géographique, selon les centres. Nous retrouvons, lors de cette saison 2022-23, cette même variabilité géographique avec cependant une nette prédominance des souches G3P[8] et G3eP[8] avec la forte fréquence de détection, dans 13 (92,9%) centres sur 14, des G3eP[8] qui varient de 10,3% (Dijon) à 85,7% (Saint-Étienne) alors que la fréquence des G3P[8] varient de 0% (Caen) à 68% (Nantes) et, hors métropole, à 80% (Cayenne). La circulation des autres souches est plus restreinte avec des G1P[8] et des G12P[8] présents dans 12 (85,7%) centres, des G9P[8] présents dans 6 (42,9%) centres et des G2P[4] présents dans seulement 4 centres sur 14. Nous pouvons néanmoins objectiver des circulations régionales préférentielles de certains génotypes.

L’évolution des génotypes G/P durant cette période de surveillance est marquée par de grandes variations saisonnières.

Évolution des génotypes G/P « classiques » :

─ le génotype G1P[8] : relativement stable depuis près de 8 ans, il a vu sa fréquence chuter avec la réémergence des G9P[8] puis des G3P[8] (entre 53,0% et 73,1% entre 2005 et 2015 ; entre 9,0% et 16,8% en 2015 et 2019 ; et seulement entre 6,0 et 11,7% depuis 2019-20). Ce phénomène a déjà été observé en 2004-05 mais il n’avait duré qu’une seule saison. Les résultats des génotypages des prochaines saisons seront à regarder de près avec soit une réémergence des G1P[8] au détriment des G9P[8], G3P[8] voire G12P[8], soit avec des accroissement/persistance de circulation de ces derniers.

─ le génotype G2P[4] évolue de façon cyclique selon les saisons, oscillant entre 1,6% et 17,2% en fréquence. Au cours de la dernière saison 2022-23, on notera néanmoins son plus bas niveau de fréquence depuis 20 ans avec seulement 0,8% des souches génotypées.

─ le génotype G3P[8] : jusqu’ici sa fréquence restait relativement faible avec quelques pics de détection supérieur à 10% au cours des saisons 2002-03, 2003-04 et 2011-12. Les saisons 2017-18 et 2018-19 indiquaient une probable réémergence de ce génotype qui s’est confirmée au cours de la saison 2019-20. Cette réémergence, due à la souche G3 equine-like (G3e), se confirme au cours de cette saison avec une forte poussée des G3P[8] (69,8%) dont plus des deux tiers (69,1%) de G3eP[8].

─ le génotype G4P[8] ] circule à bas niveau depuis plus de 20 ans avec un maximum à 19,8% au cours de la saison 2002-03. Les souches G4P[8] ne sont plus détectées depuis 6 saisons.

─ le génotype G9P[8] : après sa brutale émergence en 2004-05 (65,0%), sa fréquence diminuait régulièrement de 25,1% à 6,3% en 2012-2013. Sa réapparition à un taux élevé au cours des saisons 2013-14 et 2014-15 (22,0% puis 32,1%) puis sa réémergence au cours des saisons 2015-16 et 2016-17 (64,1% et 74,1%, respectivement) et son maintien à des fréquences élevées au cours des saisons 2017-18 et 2018-19 (45,9% et 51,0%) laissaient des interrogations quant à sa circulation et son évolution d’autant que cette forte prévalence semble concerner plus particulièrement la France à contrario des pays européens voisins. Après un regain de circulation au cours de la saisons 2020-21, G9P[8] est en net retrait avec une fréquence inférieure à 10% (8,8%) au cours de la saison 2022-23.

─ le génotype G12P[8] : son émergence récente (4,2% en 2011-12 et 3,0% en 2012-13) laissait penser qu’il deviendrait l’un des six génotypes importants en France. Après quelques saisons creuses (0,6% à 2,8% de détection), ce génotype a été détecté à une fréquence particulièrement élevée de 19,5% (52 souches) en 2019-20 confirmant la persistance et l’accélération de la circulation des rotavirus G12 en France. Cependant, sa circulation subit d’importante variation saisonnière avec, au cours de la dernière saison, une fréquence plus faible à 4,5%.

Évolution des génotypes ou combinaisons atypiques :

─ les génotypes atypiques sont les génotypes G6, G8, G10, P[3], P[5], P[6], P[9] et P[14]. Sur l’ensemble de l’étude, elles représentent 150 souches (1,2%) dont 5 (1,0%) en 2022-23. Parmi ces génotypes inhabituels, le génotype P[6] est le plus important (85 souches au total). Certaines souches peuvent être d’origine animale, notamment bovine et caprine. Il s’agissait pour la dernière saison de souches G3P[6] (2), G3P[9] (1), G6P[UD] (1) et GUDP[6] (1). Bien que non détectées cette saison, les souches G8P[8] restent à surveiller car elles pourraient émerger dans les prochaines saisons à l’instar des G9P[8] (2004-05) et G12P[8] (2011-12). Cette combinaison génotypique montre l’adaptation des souches G8 à l’homme.

─ les combinaisons atypiques, par exemple G2 associé à P[8] ou G1, G3, G4, G9 ou G12 associé à P[4] représentent 1,0% des souches détectées de 2006 à 2023 et 1,0% des souches (2 G2P[8] et 3 G9P[4]) au cours de la saison 2022-23.

.

La surveillance épidémiologique des souches de rotavirus a été effectuée en France en dehors de toute pression vaccinale suffisante. En effet, la couverture vaccinale reste encore très faible en 2023 malgré la recommandation et le remboursement des vaccins contre rotavirus (Rotarix® (monovalent, GSK) et Rotateq® (pentavalent, Merck) en 2022. Il est encore trop tôt pour observer les effets de la vaccination dans la population française.

La distribution saisonnière des épidémies de gastro-entérites à rotavirus s’étale en France principalement entre décembre et avril avec de faibles variations selon les saisons. En revanche, il semble exister une différence entre les centres parisiens, où les épidémies commenceraient plus tôt, dès décembre, suivi par la province de février à avril. Les résultats significatifs concernant la répartition des génotypes des rotavirus depuis 2001 sont :

─ la prédominance du génotype G1 à l’exception de la saison 2004-05 et depuis la saison 2015-16.

─ l’émergence de nouveaux génotypes :

- le génotype G9 est devenu, depuis la saison 2004-2005, un génotype « classique » avec G1, G2, G3 et G4. Il a réémergé depuis la saison 2015-2016 et a circulé parfois avec une forte prévalence au cours des saisons suivantes.

- le génotype G12, depuis la saison 2011-2012, dont l’émergence a été globalement moins « brutale » que celle du génotype G9, représentant en France entre 2 et 4% des souches avec des différences significatives selon les centres. Ce génotype circule de manière régionale en France mais a connu une brève augmentation de sa circulation (19,9%) au cours de la saison 2019-20 avant de retomber (4,5%) au cours de la dernière saison.

- le génotype G3 equine-like (G3e) a émergé progressivement au cours des dernières saisons jusqu’à devenir prépondérant au cours des dernières saisons.

─ la variation cyclique des génotypes G2, G3 et surtout la disparition des G4 depuis 6 saisons consécutives.

─ la stabilité de la fréquence des souches inhabituelles (notamment le génotype P[6]) et l’existence, parmi celles-ci, de souches d’origine animale infectant les enfants. Depuis quelques saisons, des souches G8P[8] sont régulièrement détectées démontrant une adaptation à l’homme des souches G8 d’origine bovine (usuellement G8P[14]). Ces souches pourraient émerger dans les prochaines saisons. Toutefois, elles n’ont pas été détectées au cours de la dernière saison.

Outre cette variabilité saisonnière des génotypes, il existe une grande variabilité géographique. Variabilité selon les centres en France et quelle que soit la saison. Cette variabilité est également retrouvée au niveau des pays européens.